SDG中心利用地球大数据方法在可吸入颗粒物监测分析方面取得新进展

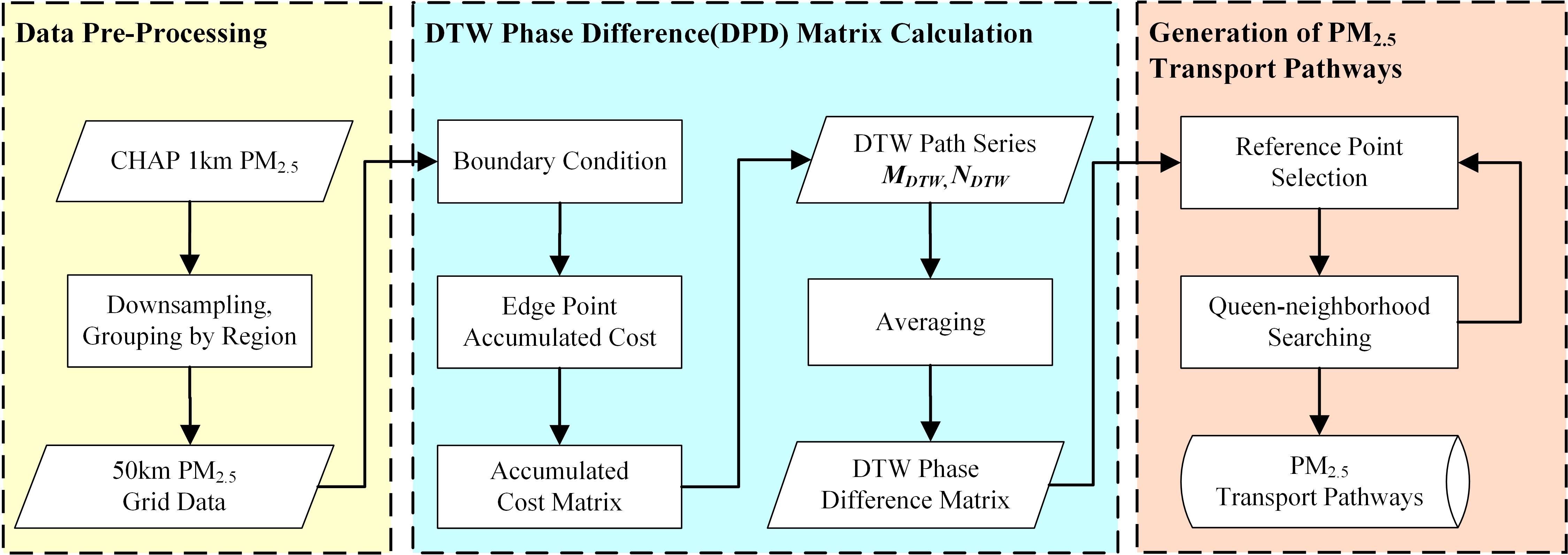

近日,可持续发展大数据国际研究中心(SDG中心)郭华东院士的博士研究生刘一鸣在Geoscience Frontiers《地学前缘(英文版)》发表了题为“基于新型时空关联分析方法的2000-2021年中国PM2.5传输路径研究”的研究成果,该研究创新性的提出了一种基于动态时间规整(Dynamic Time Warping, DTW)方法的数据驱动型时空关联分析框架(图1),首次系统梳理了中国2000年至2021年间PM2.5的长时序、大尺度的传输路径,为理解我国空气污染物的长期演变趋势提供了重要支撑,展现了地球大数据在推动城市可持续发展与公众健康保障等方面所发挥的日益重要的作用。

图1 数据驱动型时空关联分析框架技术路线图

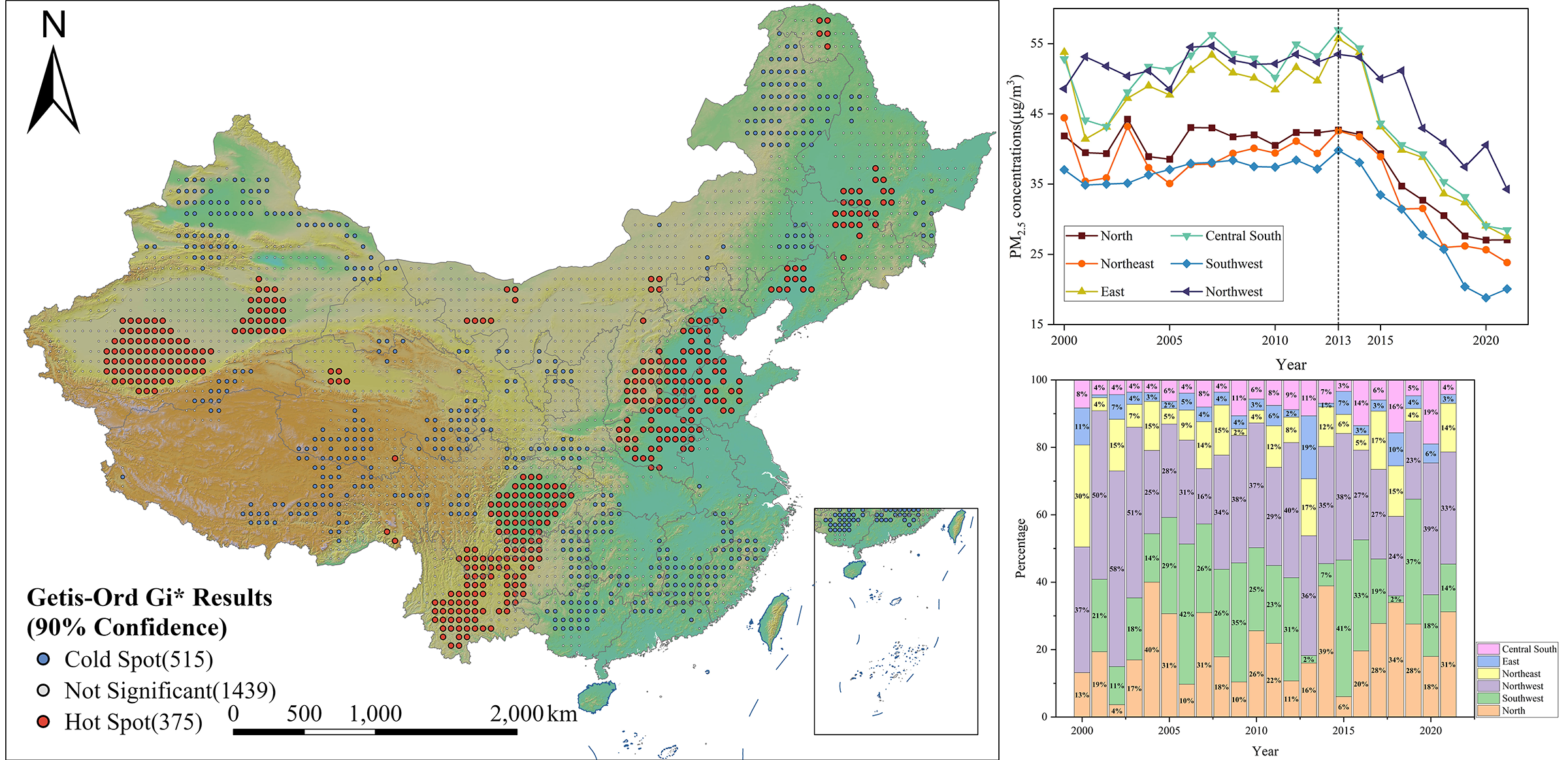

研究指出,中国的PM2.5传播路径主要集中于西北(占全国总传输路径数目的34%)、西南(22%)与华北地区(21%),而东北地区大约占10%,其他区域的传输路径分布较为零散。2013年后,全国PM2.5传输路径数量明显减少,与同期PM2.5年均浓度下降趋势一致,表明中国政策更严格的环保政策的实施取得了积极成效(图2)。

图2 中国PM2.5年均浓度时序变化、传播路径热点分布及区域占比统计图

与传统的化学传输模型(Chemical Transport Models, CTMs)相比,该纯数据驱动的方法不依赖复杂的气象或排放数据,仍可有效刻画PM2.5的传输路径,且结果在空间分布与趋势上与其他方法具备高度的一致性。该方法为在长时间序列和大空间尺度下系统探究空气污染物的传输路径提供了新视角,尤其是在监测能力薄弱的西北等地区,揭示了此前难以有效识别的潜在污染源与路径。与现有方法的对比分析进一步验证了本研究所提出的DTW方法在刻画空间相关性与传输路径生成方面的有效性,展示了其在理解大尺度时空模式中的广阔应用前景。

此外,本研究还验证了该方法在其他气体污染物传输路径识别中的适用性。即使在监测基础设施薄弱的西北地区,该方法也能有效识别与量化污染物的传输过程,为区域环境治理提供科学依据。本研究将有力拓展对空气污染物传输过程的认识,开辟大尺度时空关联分析的新视角,展现了地球大数据在推动城市可持续发展与公众健康保障等方面所发挥的日益重要的作用。

研究团队下一步计划在跨区域传输路径生成、计算效率提升以及尺度效应考虑等方面展开深入研究,通过更快速的DTW计算和更精准的污染物跨区域传播机制理解,提升模型的科学性与实用性,通过在更多地球大数据领域的应用,进一步推动SDG 11.6等可持续发展目标的研究。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.gsf.2025.102116

推荐的相关论文:

Liu Y, Guo H, Zhang L, et al. Research on correlation analysis method of time series features based on dynamic time warping algorithm[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2023, 20: 1–5. DOI: 10.1109/LGRS.2023.3285788.

附件下载: